文量:新書の約37ページ分(約18500字)

はじめに

私たちは普段、頭だけで、物事を学んだり考えたりしているのでしょうか?言葉のやりとりだけで、他者と心を通じ合わせているのでしょうか?

「考えるな。感じろ。」(Don’t think. Feel.)とは、映画『燃えよドラゴン』でブルース・リーが発したセリフですが、現代社会の日常で使ったら、どのように思われるのでしょう。精神論と捉えられて嫌悪されたり、沈黙とともに背を向けられたりするのではないでしょうか。私たちが学習したりコミュニケーションしたりする際には、頭で意識的に認知しやすい、明確な論理や言語による交換が求められる傾向にあるように感じます。

リベルでは今回、体や皮膚、神経といった普段あまり意識的に認知することのない部位に目を向けていきたいと考えています。テレビ電話やチャットなどを中心としたオンラインの世界では、これらの部位や器官が働きにくい可能性があるからです。働きにくい状態になっても特に大きな問題は生じていないのだからいいではないか、と思われるかもしれません。しかし私は、体が学習にどう関わっているのか、皮膚が心とどうつながっているのか、神経が親密なコミュニケーションにどう作用するのかを知ることで、全身を使って生きたいと思いました。意識することは難しくても働いていることを知ることで、より豊かな学習やコミュニケーション、ひいては生活につながっていくのではないかと考えています。

今回は、桜美林大学リベラルアーツ学群教授の山口創先生にお話を伺いました。山口先生には、体・皮膚・神経の学習やコミュニケーションにおける役割や重要性についてご教授いただきました。このブックレットは、いただいた知識や考え方に、不足する情報や知識を執筆者なりに集めて補いながら作成しています。

山口創先生

1967年静岡県生まれ。早稲田大学大学院人間科学研究科博士課程修了。専攻は、健康心理学・身体心理学。現在、桜美林大学リベラルアーツ学群教授。臨床発達心理士。

〈著書〉

- 『皮膚は「心」を持っていた! ―「第二の脳」ともいわれる皮膚がストレスを消す』(青春新書、2017年)

- 『からだの無意識の治癒力 ―身体は不調を治す力を知っている』(さくら舎、2019年)

- 『子供の「脳」は肌にある』(光文社新書、2004年) など

執筆者:吉田大樹

「こころが自由であること」をテーマに、そうあるために必要だと思えたことをもとに活動しています。制約がありすぎるのは窮屈で不自由なのだけど、真っ白すぎても踏み出せない。周りに合わせすぎると私を見失いそうになるのだけど、周りは拠り所でもある。1986年岩手県盛岡市生まれ。

目次

- はじめに

- 第一章 体や心が、安定した頭の働きを支える

- 体や心を使う学習の意味

- 知的活動を導く体

- 感情と一体の意思決定

- 感情は判断の合理性に影響を与える

- 「気分の違い」も判断に影響を与える

- 第二章 皮膚でしか得られない充足がある

- 皮膚が聞いている音

- 五感のベースとしての皮膚

- 皮膚から心に触れる

- 第三章 社会交流を促す神経

- 社会交流システムを作動させる神経

- 社会交流システムの作動条件

- 受ける恩恵

- 第四章 「何を」だけではなく「どう」もとても大切

〈参考文献の表示について〉

本文中で参考文献は、[文献番号,参考箇所]という表し方をしています。文献番号に対応する文献は最後に記載しています。参考箇所は、「P」の場合はページ数、「k」の場合は電子書籍・Kindleのロケーションナンバーになります。

第一章 体や心が、安定した頭の働きを支える

何かを学んだり意思決定したりするとき、私たちはどこを使っているのでしょうか。真っ先に浮かぶのは、頭ではないかと思います。しかし、体や心の存在を抜きにして適切に学ぶことや意思決定をすることは困難であると考えられるのです。本章では、頭を使うイメージが強い学びや意思決定に、体や心がどのように寄与しているのかを考えていきます。それによって、体を使うことや心を整えることの大切さを見直すきっかけになればと考えています。

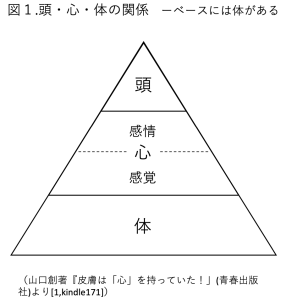

本章の各節では、以下の「頭・心・体」の関係を示すピラミッドをイメージとして持ちながら、体や心の役割を考えていきます。ピラミッドの図は、体や心の働きが頭の働きを支えているということを意味したもので、身体心理学の基本として山口先生が示す考え方です。

体や心を使う学習の意味

体や心を使う学習と言われたときに思い浮かぶのは、運動全般や、漠然と精神力を鍛えるというようなものではないでしょうか。しかし、じっくりとこれまでの経験を思い起こしてみると、他者や世間一般に対する理解や、行動や意思決定の指針になる価値観なども、体や心を介して培われていることがわかります。

他者に対する愛着や信頼が子供のなかで形成される過程について考えてみましょう。

赤ちゃんは生まれてから、親にいろいろなやり方で世話を受けます。不快なときに泣いたらお母さんが抱きかかえてくれたとか、笑ったらお父さんが微笑み返してくれたとか、そういった経験を積み重ねていきます。これらは、体や触覚などの感覚を介した経験であり、感情の抑揚を伴うものです。そのような経験がだんだんと蓄積されていくと、たとえばお母さんというのは困ったときに助けてくれる存在であるというイメージが頭のなかに形成されていきます。そのイメージが他の人との関わりのなかでも徐々に経験されていき、人は一般的に信頼できて温かい存在なのだという認知が形成されていきます。この一つの認知は、体>心(感覚)>心(感情)>頭という経路で形成されていることがわかります。体や心を介して得た情報が蓄積されてはじめて、抽象化された一つの認知が頭のなかで形成されるのです。したがって、学習においてベースにあるのは、体であり心であるということが言えると考えられます。そして、体や心を介して認知形成された他者一般への信頼は、対人コミュニケーションなどの様々な行動へ反映されていきます。

では、体や心を介さずに、頭に直接インプットされたらどうなるのでしょうか。体や心を介した場合に比べて、何か問題が生じたりするのでしょうか。

先ほどの例でいうと、「他者は一般的に信頼できるものだ」と言葉だけで教えられても漠然と解釈することしかできなさそうです。信頼できるとはどういうことなのか、信頼できる人とはどのような人なのかは、体や心の経験を介してはじめて理解したと言える状態になるのだと思われます。

信頼とは大きなテーマで掘り下げるには少し荷が重いので、私自身が社会人になってから体得したいと足掻いている「世の中には正解や道筋はあらかじめ用意されていない、自ら作り出すものである」という姿勢や考え方を例に進めさせてください。このような考え方は、書籍やメディアでは見かけることがありますが、分かった・理解したと言える状態になるためには、頭にインプットしただけでは難しいことを痛感しています。

私の小学校くらいから社会人になるまでは、比較的正解があらかじめ用意されている環境で生きてきました。宿題の問題集の裏側には正解が書いていますし、部活などにおいても指導者がいてくれたためあまり迷うことはありませんでした。正解が用意された問題に対峙し、正解を持っていそうな人が身近にいたのです。しかし、社会人になってからチャレンジの機会に対峙してみると、自ら歩みを進めることの大変さや陥る不安に直面するようになります。ここではじめて「世の中には正解や道筋はあらかじめ用意されていない」という前提に目を向け始めます。そうしたことが書かれている本や話す人の言葉に、目を向け・耳を傾け始めるのです。

しかし、長年かけて染み付いた「正解や道筋はあらかじめ用意されて“いる”」という前提はなかなか拭えません。たとえば、あらかじめ綿密な計画を立てようとすることは、正解が分かっている前提のもとにとる行動であると考えられます。また、人に考えを話すときに「間違っていたらどうしよう」という感情が湧くのも、世にいる誰かが既に正解を知っているという前提のもとに生じる感情であると考えられます。さらには、何事も(試行錯誤を交えない)努力でどうにかなるという考え方も、正解がありいかに邁進するかが問題であるという前提に立っています。頭では「正解や道筋はあらかじめ用意されていない」という姿勢や考え方に切り替えたいと思っていても、体や心に染み付いたものを容易に書き換えることはできないようなのです。つまり行動に結びつかないという意味で分かっていないということであり、頭で知っただけでは行動や言動もあいまいでブレやすくなると言えます。正解は誰も知らないのだと言い聞かせながらも、答え合わせをしたり、まだ見つかっていない正解にただ邁進したりするような行動をとってしまうのです。

では、どうすればこの染み付いた考え方が書き換わるのでしょうか。想像の話になりますが述べてみたいと思います。最初は自ら対峙している問題に対して、周囲に正解を求めるかもしれません。しかし、周りの人はそれらしきことは言いますが、詳しく話を聞いてみたり話をもとに実際に試してみたりすると実はあいまいであることに気づきます。途方にくれながらも試行錯誤していると、どうやら正解らしきものにたどりつきます。すると、それまで別のことを言っていた人の意見が変わり、周囲が同意し始めスタンダードなものになっていきます。このようなプロセスを経験すると、「正解や道筋はあらかじめ用意されていない、自ら作り出すものである」という認知が頭の中に形成されるのかもしれません。

このように、一つの概念や考え方を学習する上では、体や心を介した経験が必要であると考えられます。人と触れ合ったり、反応を直に受けたりしながら、頭の中で認知が形成されていくのです。反対に頭から直接インプットしただけでは、行動や言動に結びつかなかったりブレてしまったりして、本当の意味で分かったとは言えないと考えられます。

ただ、新しい概念や考え方に出会ったときに、一から全てを経験し直すことが必ずしも必要なわけではないと考えられます。たとえば、書籍などで新しい考え方に触れたとき、自分の過去の経験と照らし合わせながら、批判的に思考したり解釈を進めたりできることはないでしょうか。年齢を重ねるごとに様々な経験が蓄積されていくため、頭のなかで思考し、経験を束ね直したり再構築したりすることができるようになると考えられます。しかし、その場合でもやはり、体や心で経験した生々しく想起される感覚や感情の記憶が必要となるのです。体や心を介した体験がベースとなって、頭のなかの認知が形成されていくと言えるのでしょう。

知的活動を導く体

さらに、体は学習というインプットの時だけではなく、アウトプットの際にも働きます。

何かを思い出そうとする時に、腕や指を動かしながら思い出すことはないでしょうか。たとえば漢字を思い出すときには、空中に指で書きながら思い出したりすることがあるはずです。生態心理学者の佐々木正人氏は、思い出す際の指の動きを妨害して動けないようにしたところ、想起率が悪くなるという研究結果を示しました[2]。また、ジェスチャーの研究でも、人が話をする場面をコマ送りにして詳細に観察すると、口から言葉を発する直前に体の方が先に動いていることが分かっています。

このような事実を踏まえて山口先生は、知的活動を支える体というよりも、「知的活動を導く体」という方が正しい表現であると言います[3,k124]。私は、お笑い芸人で作家でもある又吉直樹氏があるテレビ番組で、「その場所に行けば書ける」と言っているのを見たことがあります。人は、体や心で何かを感じたり記憶を蓄えたりします。そして、思い出したり考えたりするときにも、実際にその場所に行ったり身振り手振りを交えたりしながら、全身で知的活動を行っていると言えるのです。

感情と一体の意思決定

意思決定も、頭だけで行われるわけではなく、感情に大きく影響されます。しかも、買い物や食事などの普段何気なく行っているような意思決定だけではなく、意識的に行う意思決定にも感情がどうしても介入してしまうようなのです。

感情は判断の合理性に影響を与える

まずは、トロッコジレンマと歩道橋ジレンマという道徳的判断に関する実験の比較から、問題の本質は変わらなくても少しの状況の違いが感情を揺り動かし判断に影響を与えるということを見ていきたいと思います[4]。

トロッコジレンマとは、次のような状況における選択を問う、倫理学上の問題です。

今、制御不能になったトロッコが線路を走ってきています。その線路の先には5人の作業員が倒れています。

あなたの目の前には線路の分岐器があり、レバーを引いて切り替えればトロッコはもう一つの線路に走っていくので5人を助けることができます。

しかし、もう一つの線路にも1人作業員が倒れているので、レバーを引くとその人を死なせてしまうことになります。

あなたは分岐器のレバーを引きますか?それとも何もしませんか?

どのような判断を頭のなかで下したでしょうか?

これまでの多くの研究では、多くの人がレバーを引いて5人を助け1人は犠牲にするという判断をすることが知られているようです[4,k1515]。あくまでも頭の中のシミュレーションの話ですが、より多くの命を助けるという点において合理的な判断を私たちは下すようなのです。

しかし、次のような場合ではどうでしょうか。歩道橋ジレンマと言われる状況の選択問題では、また少し判断が変わってくるのです。

同じく、制御不能になったトロッコが線路を走ってきています。その線路の先には5人の作業員が倒れています。

あなたは今歩道橋の上に立っており、すぐそばに体の大きなAさんがいます。Aさんを歩道橋から突き落とせばトロッコが止まり、5人を助けることができます。

しかし、当然のことながらAさんを歩道橋から突き落とせば、Aさんを死なせてしまうことになります。

あなたはAさんを突き落としますか?それとも何もしませんか?

トロッコジレンマに比べると少しハードな状況想定です。これまでの研究では、トロッコジレンマに比べて、Aさんを突き落として犠牲にすることは許されないとする人が多いことが知られているようです[4,k1524]。1人の犠牲の上に5人を助けるか否か、という問題の本質はトロッコジレンマと変わらないように思えますが、私たちの判断は揺れ動くようなのです。

このような判断の揺れ動きには私たちの感情が影響していると考えられます。より直接的に手を下す歩道橋ジレンマでは、人としてやってはいけないことだという心が働いてしまうのです。繰り返しになりますが、最大多数の命を助けるための合理的判断を問うという点では、両者は同じ問題であると言えます。しかし、1人を犠牲にする際の手の下し方が異なるだけで、合理的な判断は揺らいでしまうのです。私たちの意思決定は感情と切り離すことは難しいと言えるのではないでしょうか。

「気分の違い」も判断に影響を与える

さらに私たちは、「気分の違い」程度にも判断が影響されてしまうようなのです。

トロッコジレンマと歩道橋ジレンマの選択問題について、参加者を2つのグループにわけて実験を行いました[4,k1668]。

グループ1の参加者には、ポジティブな感情を引き起こすために、事前に5分間のコメディー映像を見せました。具体的には、土曜の深夜に放送されているアメリカのバラエティ番組です。

それに対してグループ2の参加者には、感情を喚起しないような映像を見せました。具体的には、スペインの小さな村についてのドキュメンタリー映像です。

結果は、グループ1の参加者の方がグループ2の参加者に比べて、歩道橋ジレンマで1人を犠牲にすることを、より許容できると判断したのです。他方で、トロッコジレンマに関しては、2つのグループの間に判断の違いは見られませんでした。

これらの結果から、どのようなことが考えられるのでしょうか。

それは、判断する前の感情的な状態が、判断に影響を与えることがあるということです。歩道橋ジレンマに対するグループ1の判断は、事前に喚起されたポジティブな感情が、1人を犠牲にするというネガティブな感情と相殺された結果であると考えられると言います[4,k1678]。他方で、比較的感情の揺り動かしの少ないトロッコジレンマの判断には事前の感情喚起の影響は少なく、いずれのグループも同じ判断を下しました。

したがって、より感情が介在しやすい判断には、事前の感情や心の状態が影響を与えると考えられるのです。グループ1・2の参加者が事前に見たのは、わずか5分間のテレビ番組でした。決して、体系的な道徳教育などをじっくり受けたわけではありません。ちょっとした感情の違いに、私たちの意思決定は影響を受けてしまうようなのです。心の状態を整えることは、安定して良い意思決定をするためには、重要なことであると言えそうです。

学習においては、体や心を介した体験によって、頭のなかに認知形成されていくことが分かりました。反対に、頭から直接認知を形成しようと思っても、私自身の実体験で恐縮でしたが、行動がブレやすく本当の意味で分かっているとは言えないと考えられました。

意思決定においても、状況の違いが判断の合理性に影響を与えることや、直前の感情が判断の方向性に影響を与えることが分かりました。状況の違いを全て事前に想定することは困難ですが、判断の際に心や体の状態を整えることは実践できそうです。

今回の紹介だけでは網羅性に欠けますが、頭を使うイメージの強い学習や意思決定においても、体や心が大きく介在すると言えそうです。学習においては体と心を介すことで定着し、意思決定においては心の状態が影響することが確認できました。したがって、私たちが頭中心の知的活動であると思っているものでも、体や心が安定した働きを支えていると言うことができるのです。そして気づかないところで、体や心が知的活動を導いている場合もあるのです。

第二章 皮膚でしか得られない充足がある

私たちは皮膚の重要性をどれくらい実感できているのでしょうか。たしかに、寒い・痛いなどと感じることで相応の対処ができ、体を守ることができています。また、膜として体を覆うことで、細菌の進入などを防ぐことができています。しかし、どうやら皮膚というのは、体にだけではなく、心や頭にまで影響を及ぼしているようなのです。本章では、気づきにくいだけで様々な働きをしてくれている、皮膚に目を向けていきたいと思います。皮膚が働きやすい環境を整えようとか、皮膚をないがしろにしてなんて自分は損をしているのだとか、そんなことをきっと思うはずです。

皮膚が聞いている音

皮膚が音を聞いていると言われたら、ものの例え程度にしか捉えられないのではないでしょうか。私たちにとっては、音は耳で聞くものという観念が強いはずです。しかし、最近の研究では、皮膚に音を感じる機能があることが示唆され始めているのです。

農学博士の大橋力つとむ氏は、耳では聞こえない高周波音が体表で受容されているという仮説を立てています[5,k1119]。このような発見に至ったのは、大橋氏が民族音楽の研究者でもあり、さらには山城祥二の名で音楽集団「芸能山城組」の主宰もしているというバックグラウンドが影響していると言います[6]。

ガムランというインドネシアで演奏される民族音楽があります。様々な大きさの銅鑼や鍵盤打楽器を合奏するものです。このガムランの演奏中、奏者はトランス状態に陥ることがあるというのです。

しかし、ライブ演奏ではトランス状態になっても、CDに録音された音ではトランス状態になりません。そこでガムランの音源を解析したところ、CDに録音できる周波数上限である二万ヘルツを大きく越えた、十万ヘルツ以上の音まで含まれていることが判明しました。二万ヘルツは、耳の可聴域の上限です。つまり、耳では聞こえない音がガムランには含まれており、その音を奏者は何らかの方法で聞いてトランス状態になっていることが示唆されたのです。

大橋氏らは、ライブ音源を聞いたときの生理状態の変化を確認しました。すると、脳波や血中のホルモン量の変化が確認されました。

さらに、被験者の首から下を音を通さない物質で覆い、ライブ音源を聞かせてみました。耳だけで、音を聞かせるようにしたのです。すると、被験者の脳波やホルモン量には変化は確認されませんでした。つまり、耳だけでガムランのライブ音源を聞いても生理状態に変化はありませんが、体表で聞くことによって変化が生じることが確認されたのです。メカニズムはまだ解明されていないようですが、耳だけでは聞き取れない音を皮膚に触れさせることによって、心身に快い反応が起こるようなのです。

快い反応を引き起こす楽器としては、ガムランの他に、チェンバロ・琵琶びわ・尺八や、楽器ではありませんが熱帯雨林の虫の鳴き声などが挙げられています。私たちは、狩猟採集生活をしていた古来より自然の音を耳だけではなく皮膚でも聞き、楽器にもそのような音を求めてきたのかもしれません。しかし、そのような高周波音はCDには録音されずカットされていたように、人工的な音響機器では聞くことができていない可能性があるのです。

五感のベースとしての皮膚

音を聞く以外にも、皮膚の様々な可能性が科学的に解明され始めています。ここでは、皮膚の成り立ちなどにも触れながら、皮膚の秘められた機能を少しだけ見ていきたいと思います。

人間の受精卵は、細胞分裂を繰り返しながら人間らしい形に変化していきます[1]。このとき、細胞は外側から外胚葉、中胚葉、内胚葉という3つに分かれていく時期があります。それが次第に分化して、内胚葉は内臓、中胚葉は骨や筋肉、そして外胚葉は脳や皮膚に分かれていくのです。外胚葉からは、目の網膜も、鼓膜も、鼻の粘膜も舌も作られます。つまり皮膚は、脳や五感の感覚器と起源を同じにしているのです。

そして、様々な生き物に目を向けてみると、目や耳はなくても、皮膚だけは持っているものが多くいます。したがって、皮膚は生き物にとっての基礎的な感覚器であり、皮膚の一部が分化して目や耳に形を変えていったと考えられるのです。実際に、先に紹介した音を聞く機能以外にも、光を感知する機能も備えていると考えられています。

たとえば、日焼けは紫外線に応答していることを示しており、赤外線を皮膚に当てることで暖かくも感じます。また、資生堂研究所で主幹研究員を務めた傳田光洋氏らは、照射する光の色によって、皮膚角層のバリア回復速度に違いが生じることを発見しました。角層の剥離後、赤い光を照射すると光を照射しない場合に比べて回復が速くなり、反対に青い光では回復が遅くなったのです[5,k1187]。これは、皮膚が何らかのメカニズムによって光を感知していることを示しています。そして実際に、目の網膜にある光の色をとらえるオプシンというタンパク質が皮膚にもあるということが分かってきているのです。

私たちは日常的に「肌感」という言葉を使います。建物に入ったときや人に会ったときに、「肌感としてはいい」というような感覚的な判断です。これはどうやら、もっと信用してもいいのかもしれません。意識的な情報として捉えられる視覚や聴覚の情報に比べて肌感は説得力に欠けるようにも思われますが、皮膚は私たちの想像を超えて様々な情報を感知しているようなのです。

皮膚から心に触れる

山口先生の著書『皮膚は「心」を持っていた!』では、4名のセラピストの方々の最も印象的な施術についてのエピソードが紹介されています[1]。触れるプロフェッショナルが、どのような人を相手に、どのような施術を行い、結果どのような変化が見られたのかというエピソードです。ここでは私なりにエピソードの内容を紹介させていただくことで、皮膚に触れることの心への影響について考えていきたいと思います。

セラピストの方々のもとには、うつ病に悩まされ加えてアトピー性皮膚炎が悪化した方や、慢性的な冷え・肩こり・頭痛を抱える方や、トラウマを抱える方など、様々な症状を持つ人が訪れるそうです。その原因は、仕事の忙しさや職場の人間関係によるストレス、または子ども時代のつらい体験にあると言います。施術には様々な技法があるようですが、4名のセラピストの方々ともに共通しているのは、相手の感情に寄り添っていることです。相手がどんな現在や過去によって今の症状に至っているのかを知ることで、自然と慈いつくしみの気持ちが湧いてくるのだと言います。その上で施されるセラピーは、相手を恣意的にコントロールしようとするようなものではなく、丁寧に包み込むような触れ方で行われます。また、最初は触れられることに抵抗がある場合もあるので、会話を通して信頼関係を築くところから入る場合もあるそうです。セラピーを施している最中はセラピストも、瞑想に近い状態になり幸福感を感じられるのだと言います。相手に寄り添って触れることで、触れる側・触れられる側の双方の間で深いコミュニケーションが起こっているのです。そして、セラピーを受けた方々は、体や心の調子、さらには頭の中で形成された認知に関して前向きな変化が表れ、幸せな日常にかえっていくのだと言います。

相手の心に寄り添って触れることは、心に触れることと同義であると感じられます。さらには、頭のなかに形成された認知にも影響を与えていることから、脳に触れているとも言えるのでしょう。山口先生は「皮膚をなでることは、脳をなでるといってもよいほどだ。」と言います[1,k155]。比較的単純な経路で脳に届くとされている皮膚からの刺激は、認識や感情の中枢を刺激するのです。皮膚は、表に露出しながらも、私たちの中枢に直接的に影響を与える感覚器であると言えます。だからこそ、触れる側の気持ちがダイレクトに伝わるのです。今回は、セラピーによる正の影響の事例を取り上げましたが、同時に負の影響を及ぼすことがあることも肝に命じておかなければいけないことなのでしょう。

皮膚は私たちの意識できないところで、様々な影響を私たちに及ぼしているようです。音を聞いたり、光を感じたり、他者の心を感じたり。それらは意識的に知覚できなくても、私たちの生活に確実に影響を与えています。ときには古典的な音楽の生の演奏を楽しむことや、自然にくり出すこと、優しい気持ちをもって他者と触れ合うことは、私たちの生活をさらに充足したものにしてくれるのでしょう。

第三章 社会交流を促す神経

一章と二章では、体や心の知的活動への影響や、皮膚の秘められた機能について紹介してきました。いずれも、適切に働かせることで、学習・思考・意思決定や、心身の状態への好影響を期待できるものでした。さらには、セラピストの方々のエピソードからは、皮膚に触れることは心や脳に触れることであり、深いコミュニケーションにつながることもわかりました。しかし、セラピーほどの深いコミュニケーションは、職場などの一般的な関係性では行うことが困難です。そこで本章では、一般的な会話などの際に働かせられる、コミュニケーションに関わる神経を紹介します。神経がどのような環境で働き、どのような恩恵を私たちにもたらしてくれるのかを考えていきたいと思います。その神経の反射的な反応は、他者と交流するか否かのスイッチを切り替えているようなのです。

社会交流システムを作動させる神経

交感神経・副交感神経というものを聞いたことはあるでしょうか。これらは自律神経と呼ばれるもので、内臓・血管などの働きをコントロールし、体内の環境を整えてくれています。自律=(神経が)自ら律すると書くように、運動神経などとは異なり、意識的に自在に動かすことはできません。

それぞれの神経は、働く場面と及ぼす影響が異なります。

交感神経は、起きているときや緊張・活発状態にあるときに働きます。交感神経が優位に働くことで、血流が増加し心拍が早くなり、瞳孔が開くなど、活動をするのに適した状態になります。その一方で、胃腸の働きなどは抑制されます。

副交感神経は、寝ているときやリラックス・非活発状態にあるときに働きます。副交感神経が優位に働くことで、呼吸は深くゆっくりになり、心臓の鼓動も遅くなり、瞳孔も閉じていきます。その一方で、胃腸の働きなどは活発になります。

これら交感神経と副交感神経のバランスをとることで、私たちは健康状態を維持しています。反対に、バランスが崩れると健康状態は悪化します。過度のストレスによって交感神経が優位になりすぎたりすると、体のだるさ・便秘や下痢・頭痛・ほてり・動悸・しびれなどが引き起こされてしまうのです。これがいわゆる、自律神経の乱れと言われるものです。ストレスには、人間関係や仕事のプレッシャーなどの精神的ストレスや、過労、さらには光・音・温度などによる身体的ストレスも含まれます。自律神経を自分でコントロールすることはできないため、周辺環境や生活習慣を整えることが健康維持のひとつのポイントとなります。

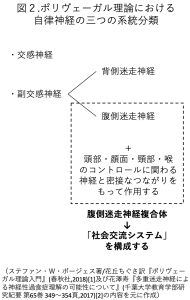

少し話は逸れましたが、自律神経は交感神経・副交感神経という二つではなく、三つの系統に分類されるという理論が示されています。イリノイ大学名誉教授や心理生理学学会会長などを歴任するステファン・W・ポージェス氏が、哺乳類の社会的な行動と結びつく神経の存在を明らかにした「ポリヴェーガル理論」を1994年に提唱したのです。自律神経が、私たちの生理的状態にだけではなく、コミュニケーションや社会的な活動にも寄与していると言うのです。少し難解ですが、説明させてください。

自律神経の三つの分類とは、副交感神経が背側迷走神経と腹側迷走神経の二つの系統に分類されるという考え方です。すなわち、交感神経、背側迷走神経(副交感神経)、腹側迷走神経(副交感神経)の三つの系統に分類されるということです。背側迷走神経と腹側迷走神経は共に副交感神経系ですから、血流の増加や瞳孔の散大などの活発状態を抑えるように働き、交感神経とバランスしています。ポリヴェーガル理論では、従来の通説のバランスの観点に加えて、二つの副交感神経系の内の腹側迷走神経があることで、他者と円滑な交流ができると考えられてます。

腹側迷走神経の働きを、その神経を備えるに至った生物進化の背景から紹介させてください[7]。交感神経と副交感神経は、先に挙げたような働きによって私たちの活動や健康を維持していますが、防衛機能として働く側面もあります。交感神経の活発化で血流量が増えたり瞳孔が開いたりすることで、敵と戦ったり逃げたりすることができるようになります。それに対して副交感神経には防衛機能のイメージは湧きにくいかもしれませんが、特に背側迷走神経が極度に興奮した場合、呼吸や心拍が大きく抑制されることで、意識を失ったり、「今・ここ」から意識を解離したりします。肉食動物は、動かなくなった獲物から興味を失いがちであると考えられています。したがって意識の喪失や解離は、闘争も逃走もできない抵抗しても無駄な状況では、最後の逃走の可能性を確保しておくという点で適切な防衛なのです[8]。このように交感神経と副交感神経は、敵に対峙したときの防衛機能として働く場合もあるのです。

防衛機能は、爬虫類などの原始的な脊椎動物の時代においてよく発達しました。しかし哺乳類は、防衛機能を切る手段を備える必要があったのです[7,P23]。同種の生物のうち、だれが近づいたり触れたりしてもいいのかという安全を確認し、安全を求める必要があったためです。その際に、敵対的な反応である防衛機能は不適切でした。哺乳類が安全を求めるようになった理由をポージェス氏は三つ挙げています。一つには生まれてからすぐに母親の世話を受ける必要があること、二つには同種の仲間と依存的な関係を保つ必要があること、三つには生殖・授乳・睡眠・消化を含む生物学的機能を果たすために哺乳類の神経系は安全な環境を必要とすることです。つまり、子育てや食料獲得などにおいて他者と協力し合うという生存戦略をとる哺乳類にとっては、社会的な関係を築くために防衛機能を抑えることが必要とされたのです。

防衛機能を抑えるために発達したのが、副交感神経の1つである腹側迷走神経です。この神経が働くことで、闘争・逃走などの防衛機能が抑えられます。さらに腹側迷走神経は、心臓や気管などの本来の支配領域に加えて、頭部・顔面・頸部・喉のコントロールに関わる他の多くの神経と、密接なつながりをもって作用します。これを腹側迷走神経複合体と言います。この複合体が、防衛機能の抑制に加えて表情や声などのコントロールも行い、他者とのコミュニケーションに大きな役割を果たします。この複合体が「社会交流システム」と呼ばれるものを構成し、社会交流システムが起動することで私たちは他者と円滑な交流を行うことが出来るのです。

では、社会交流システムはどうすれば起動するのでしょうか。

社会交流システムの作動条件

まず前提として、社会交流システムを作動させる腹側迷走神経は、自律神経であるため、意識的にコントロールすることは困難です。周囲の環境や相手の様子などによって、反射的且つ自動的にスイッチのオン・オフが切り替わるのです。

社会交流システムのスイッチが入るためには、「安全」であると確認されることが必要です[7]。安全が確認されるにあたって、音や声などの聴覚刺激は重要です。低周波音は、獰猛な捕食動物をイメージさせるため、危険を感じさせてしまいます。私たちを落ち着かせる聴覚刺激としては、お母さんが歌う子守唄や、伝統的な民族音楽、ラブソングなどが挙げられます。共通しているのは、高い音で構成されており抑揚があることです。抑揚は、感情が込められていることを想起させ、安全を感じさせるのです。声だけではなく周囲環境の音も、安全か危険かの判断に影響を与えます。低周波音を含む道路の音、換気扇の音、エレベーターやエスカレーターの振動などは、危険を想起させる音であり、防衛状態に導いてしまうのです。

ここでいう安全であるとは、物理的に安全であるかどうかではなく、心理的に安全であると感じられるかどうかを意味しています。たとえば病院は、治療してくれるお医者さんや看護師さんがいて敵が襲ってくるわけではなく、建物も堅固であるため物理的には安全です。しかし、入院した場合には家族から離され見ず知らずの人と同室になり、また検査機械などが低周波音を発している場合があります。このような環境では、頭では安全であると意識しようと思っていても、神経レベルで危険であると感じ防衛機能が働いてしまう場合があるのです。家やオフィス環境などにおいても同様のことが言えるでしょう。心理的に安全であると感じられることで、円滑な社会交流ができる状態になるのです。

また、顔の表情からも、近づいたり触れたりしてもいい相手なのかどうかを判断しています。腹側迷走神経は、特に顔の上部の筋肉を調整する脳幹領域と結びついています。この神経が働くことで、表情を豊かにすることができます。したがって、表情豊かな相手を見ると、相手も社会交流を望んでいるのだと感じ取り、安全だと判断されます。反対に、表情が強張っていれば近づくのは避けておこうと、無意識的に判断するのです。

このように社会交流システムは、声や音などの聴覚情報、顔の表情などの視覚情報などによってスイッチのオン・オフが切り替わります。また、接する人や環境がいつもと同じであるというような不確実性が低いこともポイントとなります。

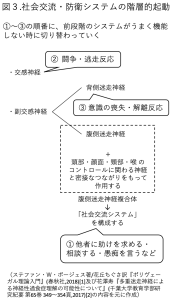

相対する人や環境に安全が確認できず社会交流システムのスイッチが切れると、敵対的な防衛反応である闘争・逃走や意識の喪失・解離へと段階的に切り替わっていきます。ポリヴェーガル理論では、自律神経の三つの系統は階層的に構成され切り替わっていくとされています[8]。すなわち私たちはまず、助けを求める・相談する・愚痴を言うなどの社会的交流を他者に働きかけることによって問題に対処しようとします。しかし、その働きかけがうまく機能しない場合には、闘争・逃走の防衛システムを起動させるのです。さらに、闘争・逃走も困難な状況である場合、意識の喪失や解離の反応が起こることになるのです。社会交流システムが切れた後の反応は、関係性や親密さを深められる状態とは、ほど遠いと言えます。相手と接する時の声や表情、過ごす環境を整えることによって、私たちは他者と分かり合おうとすることや創造的なコミュニケーションが出来るのです。

受ける恩恵

社会交流システムが働くことで、私たちは円滑なコミュニケーションができ、他者と関係を深め、協調的な行動がとれるようになります。ここでは、受ける恩恵をもう少し深堀りしていきたいと思います。

一つは、社会交流的な「あそび」を行うことができます。ここでいうあそびは、テレビゲームのような一人で行うあそびではなく、複数人で顔を合わせながら行うあそびです。通常あそびは、活発な活動であるため交感神経が活発に働きます。しかし、交感神経は過度に働くと闘争や逃走などの防衛機能の作動につながります。これでは、融和的なあそびになりません。そこで、腹側迷走神経が働き社会交流システムが作動し、防衛システムの起動を抑止するのです。もし社会交流システムが作動しなければ、相手を攻撃したり、相手から逃げ出したりするような行動につながります。これではたとえば、仕事の場面における建設的な議論や、アイディアを模索するブレインストーミングなども行えないと考えられます。遊びでも仕事でも、社会交流システムが作動する環境を整えることは、重要であると言えるのです。

社会交流的な「あそび」を行うためには、顔と顔を見合わせたり、友好的な声をかけあったりすることによって、社会交流システムを稼働させ続けることが必要です。お互いを確認するこのような行為を「協働調整」と言います。たとえばサッカーの試合などでも、攻撃する意図がなくても相手を突き飛ばしてしまった場合、相手の顔を見て手を差し出すことによって闘争に発展することが抑えられます。突き飛ばされた側が相手の顔を見ることで、攻撃の意図はなかったと確認できるからです。しかし、突き飛ばした側が何もせずに立ち去ってしまった場合、闘争に発展する場合があります。これは相手に敵意を感じ社会交流システムがオフになり、交感神経が優位に働き防御システムが作動してしまった結果であると考えられるのです。

近年は、SNSやチャットなどのテキストベースのコミュニケーションや、テレビ電話による会議も一般的になってきました。テキストでは表情や声による協働調整は困難です。テレビ電話も、表情が分かりにくかったり、目が合いにくかったり、時間差が生じてギクシャクしたりします。関係性を築く場合や、対立が生じやすいようなコミュケーションの場合は、直接会う方が良いのだと考えられます。今後の技術進歩にもよりますが、オンラインとリアルの上手な使い分けが必要とされるでしょう。

哺乳類は爬虫類に比べて、新奇な出来事に大きな興味を示すと言います[7,P150]。爬虫類は新奇なものにそれほど反応しませんが、哺乳類のたとえば子犬や子猫などは注意を向け近づいたり足を出したりします。しかしこれは、安全な環境内であればという前提付きです。危険になったときに親のもとに駆け戻れるような範囲内で、挑戦的になるのです。したがって私たち人間も、社会交流システムによって安全をお互いに感じ合うことで、大胆な挑戦にも踏み切ることができると考えられるのです。

さらには、社会交流システムで防衛的になることを防ぐことによって、自律神経系は健康・成長・回復を支持するようになります。また、脳の特定の領域にアクセスできるようになるため、快感を得ることができ、おおらかで、創造的でいられるというのです。

私たちは普段、交感神経・副交感神経という言葉は比較的よく耳にします。ストレス社会と言われる現代においては、心身の健康に関わる神経として身近になってきました。しかし、自律神経がコミュニケーションや人間関係の形成にまで影響を及ぼしているとは、少し驚きだったのではないでしょうか。人類が、哺乳類が、そして生物が、長い進化の歴史の中で培ってきた機能や性質を、私たちはまだまだ知らないのでしょう。ひとまず、他者と親密になったりコミュニケーションの対立を防いだりするためには、なるべく低周波音がないような不確実性が低い環境で顔を合わせ、優しい表情と声で接することが有効な方法であると言えそうです。それによって、社会交流を促すシステムが自動的に立ち上がり、私たちは協調的で挑戦的になれるのです。

第四章 「何を」だけではなく「どう」もとても大切

私たちは、意識できないだけで様々な部位や器官を使っているようです。

学習するときには体や心を介して頭に新たな認知が形成されたり、意思決定するときにはどうしても感情の影響を受けたりします。ただし、意思決定に感情が介入することが悪いというわけでは決してありません。私たちは日々、小さなものから大きなものまで様々な意思決定をしていますが、その全てに対して理性的に考えていては、生活がままならなくなってしまいます。無意識下の判断や感情による取捨選択は、必要なことなのです。

皮膚が、聴覚や視覚のような機能を果たしていることも分かりました。また、皮膚に触れるということは、心や脳に触れることであり、私たちの中枢に大きな影響を与えることも分かりました。全身を覆っている皮膚は、目や耳などとは比べ物にならないほどの大きな感覚器です。皮膚は私たちの生活にどれほどの貢献をしてくれているのでしょうか。

社会交流を促す自律神経があるとは、少し驚きだったのではないでしょうか。私たちは、誰とどうコミュニケーションするかを、周囲環境や相手の様子で、反射的に決めていたのです。目で見たり頭で考えたりして「この人とは友好的に付き合おう」と決められるわけではないようです。

このような無意識化の全身の活動を知ると、「何を」だけではなく「どう」もとても重要だということが分かります。

何を学ぶのかだけではなく、どう学ぶのか。体で直に触れたり、反応を直に感じたりして感情の抑揚を伴うような学び方でないと、知識を自分のものにするのは難しそうです。

何を聞いたり見たりするのかだけではなく、どう聞いたり見たりするのか。目や耳で感じ取れない情報を感知する能力が皮膚にあるのであれば、全身をさらして聞いたり見たりした方がより大きな充足を得られそうです。

何を話すのかだけではなく、どう話すのか。社会交流システムが起動してくれるように、落ち着いた雰囲気の場所で、穏やかな表情と声で話すことを心がけることも大切そうです。

私たちの体や、心や、皮膚や、神経は、私たちの知らないところで確実に働いてくれています。しかし、かれらの働きやすさを阻害することもできてしまいます。わざとではなくても、生活様式などの急激な変化に対応したり便利さに誘惑されてしまったりするなかで、かれらにとって不適切な環境に身を置いてしまうことにもなりえるのです。それでは本来得られるはずだったものが、得られなくなってしまうことにつながります。

理路整然と説明できなくても、「なんとなく」の良し悪しや違和感は大切であると考えます。体・心・脳の全貌はまだまだ解明されていません。また、意識下で行っている活動や判断はごく一部であると言われています。日々の生活の中では、体・皮膚・神経など、あらゆるところが働いているのです。私たちは、全身で生きているのです。

最後に、山口先生に改めてこのような問いを投げかけてみました。

「意識しにくいけど大事にした方がいいこととしては、どのようなものがあるのでしょうか。」

山口先生:まず学習において、記号や文字だけで学習するという方法をとることはできます。たとえば子供が、蝶というのはこういう色でこういう形の虫ですよ、ということを抽象的に文字で学ぶことはできると思います。ただ、実体験として蝶も見たこともないし触ったこともないという子供の場合だと、感覚や感情が喚起されていないので単なる記号でしかありません。記号というのは自分の実体験や実感が伴わないので、間違った認識を持ってしまったりとか、徐々に変わっていったり忘れてしまったりしやすいと考えられます。

また、皮膚に関しても、ものを手で触って認識するというような機能も大事ですが、もう一つ大事な機能があります。それは、親にだっこされて柔らかいとか温かいと感じる、皮膚から感情にダイレクトにつながっていく機能です。このような機能によって経験したことが、対人関係で人を信頼できるかどうかのベースとなっていきます。

コミュニケーションにおいても、対面したときに相手が自分に対して敵意を持っていないかとか怒っていないかとか、そういう情報をアイコンタクトや声の抑揚からキャッチしてします。しかも、神経レベルでやっているようなのです。意識的に判断するというよりは、備わっている神経レベルで一瞬で相手の気持ちを判断して、これなら安心できるなと感じているのです。安心安全を感じることで、親密さを築くコミュニケーションを始めることができます。

頭で理性的に考える部分は脳の中でも少なく、大部分は感情や感覚などが占めます。私たちが意識している部分は、氷山の一角なのです。

(2020年7月18日掲載)

〈参考文献〉

- 山口創著『皮膚は「心」を持っていた!』(青春出版社、2017)

- 佐々木正人著『からだ ー認識の原点』(東京大学出版会、1987)

- 山口創著『子供の「脳」は肌にある』(光文社新書、2004)

- 阿部修士著『意思決定の心理学 ー脳とこころの傾向と対策』(講談社、2017)

- 傳田光洋著『皮膚感覚と人間のこころ』(新潮選書、2013)

- 文明科学研究所・研究ハイライト「耳に聴こえない高周波が基幹脳を活性化し音の魅力を高める」(http://www.bunmeiken.jp/highlight.html)

- ステファン・W・ポージェス著/花丘ちぐさ訳『ポリヴェーガル理論入門』(春秋社、2018)

- 花澤寿『多重迷走神経による神経性過食症理解の可能性について』(千葉大学教育学部研究紀要 第65巻 349〜354頁、2017)(https://core.ac.uk/download/pdf/153145757.pdf)

〈関連するコンテンツ〉

無意識下で働いている知的活動における体や心も、皮膚も、神経も、ここまで独自の機能を持っているのであれば、それぞれが独立して動いていて、その集合体が一人の人間なのではないかと思えてくる。 #リベル